Portfolio Bukan Segalanya?

Portfolio penting, tapi bukan hanya itu saja yang mendapatkanmu klien atau pekerjaan

Sebenarnya, berat bagi saya untuk menulis judul ini, karena pasti banyak yang tak setuju. Apalagi, banyak artikel dan tips di luar yang mengedepankan tentang pentingnya portfolio dan bagaimana membuat portfolio bagus untuk UX.

Beberapa tips portfolio yang saya suka:

Fokus pada outcome. Ini sedang populer karena sekarang UX diukur tidak hanya dari output saja, misalnya desain visual, tapi juga apakah desain itu berdampak positif atau negatif pada pengguna atau bisnisnya.

Bisa menceritakan konteks dengan luwes. Harus bisa memulai dari latar belakangnya, proses, riset, iterasi, validasi sampai dampaknya bagaimana; lalu “merajut” tenun kebangsa… eh maksudnya cerita yang enak dibaca atau didengar.

Ada pembelajarannya. Ada yang bilang juga, kalau bisa tuliskan apa yang dipelajari, jadi tidak hanya kisah sukses.

Harus selesai. Iya, benar, karena portfolio memakan waktu lama dan jarang sekali kita menemukan waktu dan energi untuk menyelesaikannya. Terlebih harus belajar media apa yang tepat untuk menampilkan portfolio ini.

Masih banyak lagi tips portfolio, intinya desainer harus ini dan itu. Tidak ada yang salah, malah semakin bagus karena sudah semakin fokus pada product thinking atau business thinking. Bravo desainer!

Namun, ada satu hal yang mungkin terlupa.

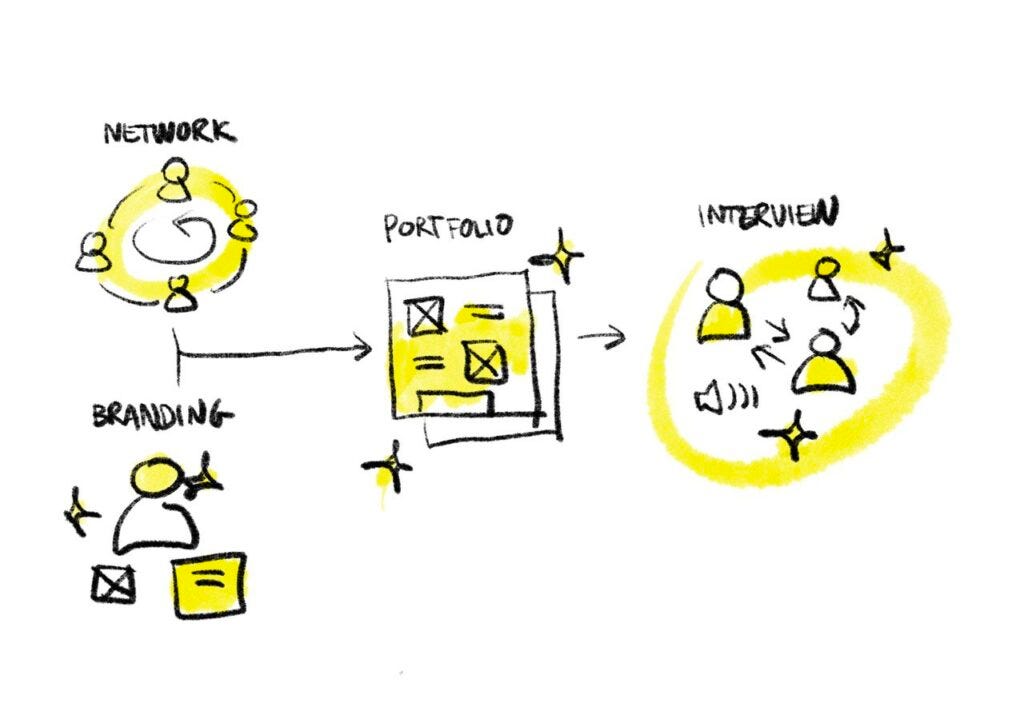

Portfolio hanya salah satu aspek dari proses mendapatkan klien atau pekerjaan. Jika kita lihat proses mencari klien atau pekerjaan sebagai funnel, maka portfolio bisa dibilang salah satu strategi top of funnel atau user acquisition. Mari kita lihat diagram berikut ini:

Apa, sih, tujuan portfolio itu? Tujuan utamanya tentunya adalah membangun personal branding dan juga memberikan “kisi-kisi” pada rekruter atau perusahaan untuk melihat potensi dan pengalaman seorang desainer. Saya melihat portfolio sebagai marketing tool lebih dari segalanya. Dengan portfolio yang bagus, kita meningkatkan peluang untuk mendapatkan kesempatan wawancara. Tidak lebih.

Faktanya, tidak ada desainer yang diberikan tawaran pekerjaan hanya karena portfolio-nya.

Faktanya juga, ada beberapa desainer yang tidak punya portfolio online, atau bahkan ada, tetapi saya pernah lihat UX Manager yang isi portfolionya banyak kesalahan penulisan dan malah cenderung sangat panjang, tapi dia masih bisa masuk perusahaan ternama setelahnya, juga sebagai Manager.

Jadi apa dong, yang bisa menjamin kesuksesan desainer? Tidak ada. Tidak ada yang bisa menjamin kesuksesan. Hahaha. Tapi, kita bisa memperbesar kemungkinan sukses itu dengan berpikir lebih holistik atau end to end.

Lamaran sesuai konteks

Salah satu hal yang paling saya ingat dari 37Signals (sekarang Basecamp) adalah selalu membuat custom application untuk perusahaan yang dituju, sesuai konteks lowongan dan bisnisnya. Basecamp selalu meng-apresiasi lamaran desainer yang dibuat secara khusus, misalnya dengan mendesain halaman web yang menampilkan personalized message ke tim desainnya, lalu menampilkan studi kasus yang relevan.

Ketika saya melamar ke Shopify, saya mencoba membawa studi kasus yang relevan dengan tim yang saya lamar (International Growth), sehingga saya menampilkan studi kasus soal riset UX di Jepang. Saya juga mencari tahu siapa pewawancara saya, ternyata beliau adalah mantan Content Designer, sehingga saya bisa berlatih untuk bercerita lebih luwes lagi dan pastikan tidak ada typo!

Latihan wawancara

Saya termasuk orang yang introvert dan suka panik, bahkan setelah bertahun-tahun bekerja. Untuk setiap wawancara, saya coba pasang strategi, apa yang mau saya sampaikan dan apa kemungkinan pertanyaan yang akan dilontarkan. Tentu tidak bisa 100%, tapi kita memperkecil kemungkinan gagal jawab atau gugup.

Salah satu trik yang cukup berhasil buat saya adalah menuliskan poin-poin penting dari presentasi portfolio, atau kira-kira apa yang mau saya sampaikan. Selebihnya, kita serahkan pada yang Maha Kuasa.

Membangun engagement

Ada yang bilang personal branding. Tapi ini bukan berarti mempublikasikan foto diri setiap saat di LinkedIn, ya, atau foto-foto narsis di depan papan tulis. Bisa saja, sih, tapi yang lebih baik, menurut saya, adalah:

Mulailah menulis atau membuat konten soal UX dan bagikan. Dengan menulis, kita membangun perspektif, dan membagikannya pada orang lain. Tidak usah peduli soal apakah ada yang membaca, yang penting konsisten. Bisa jadi pelengkap portfolio UX-mu. Rekruter dan perusahaan pun akan terkesima dengan proses berpikirmu. Blog, pos di LinkedIn, Instagram, Medium, semua dicoba saja!

Berpartisipasi di komunitas. Jika tidak bisa menulis atau membuat konten, bisa juga aktif di komunitas. Mungkin tidak perlu 100% aktif, tapi paling tidak berpartisipasi, misalnya dalam komentar/diskusi di Twitter, LinkedIn atau lainnya. Make yourself visible, if only a little bit.

Buat produk. Beberapa desainer seperti Hanif Badur membuat produk berupa icon set. Briandito Priambodo membuat produk berupa template CV (walau gratis). Sonny Lazuardi membuat plugin Figma. Dijual atau tidak, ini menjadi bagian dari showcase keahlian dan minatmu.

Jadi dirimu sendiri, dan apresiasi lingkungan atau budayamu

Terakhir tapi bukan yang paling remeh: jadilah dirimu sendiri. Setiap desainer berbeda, jadi jangan melihat orang lain terlalu dalam. Apa yang berhasil buat orang, belum tentu berhasil buat kita. Apalagi jika kita melihat desainer UX dari negara lain seperti Amerika Serikat atau Eropa, mereka memiliki ekosistem desain yang berbeda, dan privilege yang berbeda pula. Fokus pada konteks dan lingkungan yang kita miliki: Indonesia. Banyak masalah yang bisa ditemukan di situ. Fokus pada diri sendiri yang sudah ditempa oleh lingkungan ini. Salah satu contoh favorit saya adalah bagaimana jaringan puskesmas di India dapat membangun “design system” yang lebih demokratis dengan guideline seadanya.

Foto cover oleh Steve Johnson.